The Quest for the Inner Summit

From the doorstep of his home to an altitude of 4,102 meters, Johann crossed the Écrins using only his legs and his breath. A journey where each step toward the summit takes him a little deeper into himself. Running becomes a language: that of the body in motion, of the mind in constant observation. The story of a day where the distance traveled is only a reflection of another, more intimate journey. Where fatigue becomes the key to experiencing the world differently.

Facing the vertical horizon

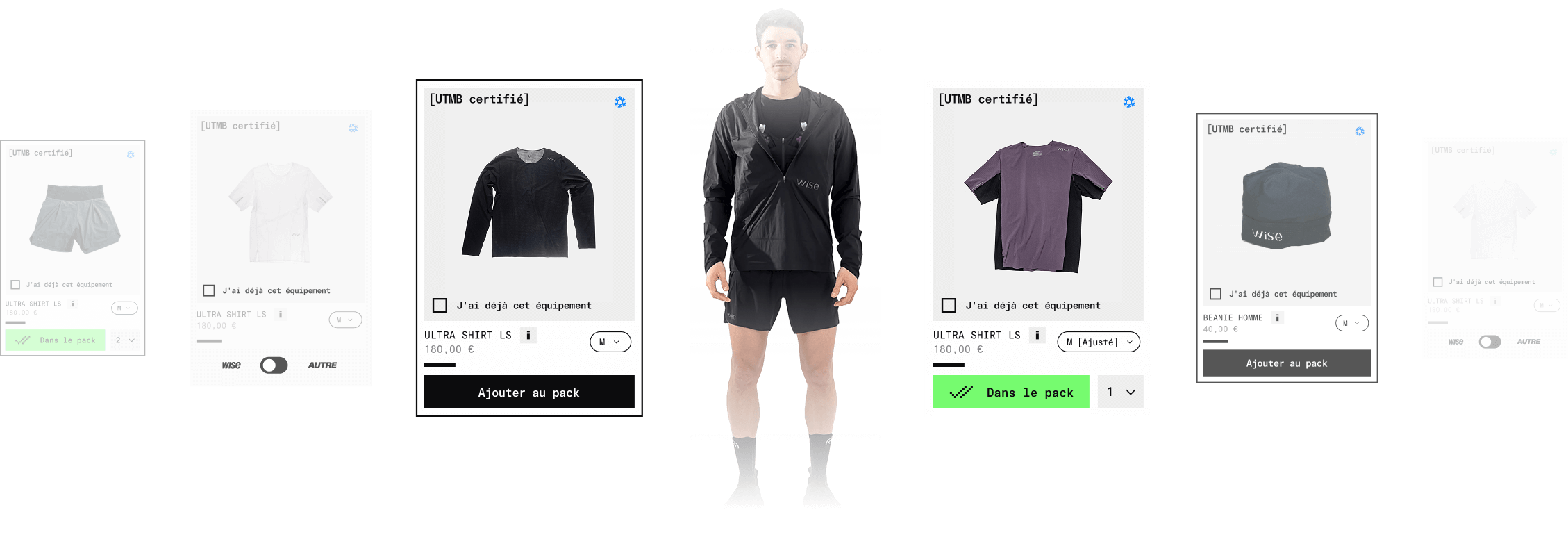

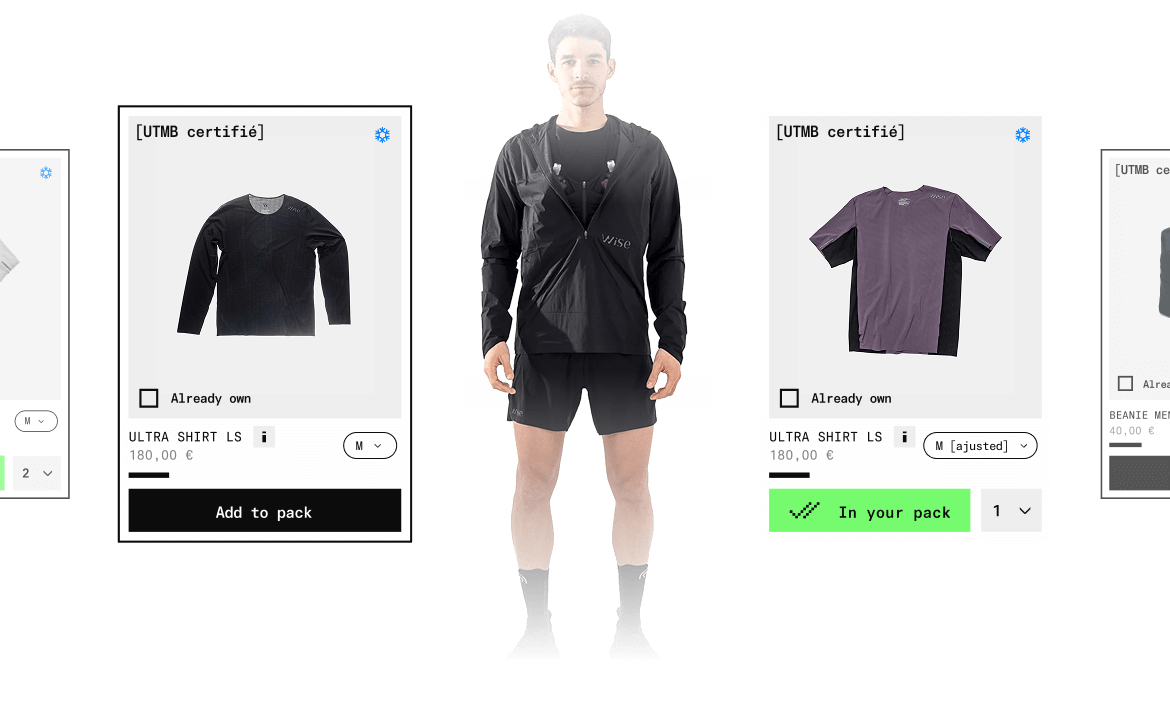

There are projects that impose themselves. Connecting my house to the Dôme des Écrins wasn't a feat in itself; I could have done this outing with friends, without talking about it, but it made sense. This kind of adventure embodies my way of experiencing the mountains: not just as an ultra-runner, but as a mountain athlete in the broadest sense. I practice ski touring, cycling, trail running, and sometimes mountaineering. This versatility forges my relationship with summits. This project brought all of that together. It connected my daily life to altitude, the close to the immense. It allowed me to leave home, in a simple, almost intimate spirit, towards a summit I hadn't yet seen. Just before the start, I was torn between excitement and apprehension. The conditions were good, the snow still present, but alpine risks are never absent. You have to stay clear-headed, rope up, place safety pins, communicate well. The danger is there, and I welcome it. I approached this outing without much planning, going with the flow. The accumulated experience reassured me. It wasn't entirely new, just a little more challenging. But above all, it was deeply aligned with what I love: the mountains in all their diversity.

A hypnotic rhythm

I mentally divided the route to maintain control: first the bike, then a flat section on skis, before a steep 1200-meter climb to the Glacier Blanc. The next, relatively flat, traverse to the Barre Noire, a 45° couloir, less exposed to serac falls. The most uncertain section awaited me after: an icy, technical traverse, where I had to place ice screws. Then, in my initial division, I planned to reach the summit, before descending depending on the available time, with a quick stop at the refuge, and finally the return by bike to the house.

I wanted to keep the logistics simple, to stay as close to the mountain as possible. The idea of setting off by bike, of not using any cars, immediately appealed to me. Reaching the summit without the slightest pollution, using just my legs, was for me a way of giving meaning to this relationship with the mountain. To avoid being overwhelmed by fatigue, I remained rigorous about my supplies. And above all, I focused on the moment, on the current step. I counted, I regulated my breathing, I entered into an almost hypnotic rhythm. This inner melody kept me in the present and allowed me to move forward to the end.

Playful instability

High mountains are a series of phases, of physical and mental shifts. I know now: my state is constantly evolving. In the early morning, I was light, almost euphoric. But the 1,200-meter climb quickly proved more challenging. The summit was still nowhere in sight, and the distance seemed immense despite the beauty of the sunrise. The first weaknesses appeared, and I welcomed them without resistance. They are part of the game. I know that the body's state varies, that a bad patch can be followed by a surge of energy a few hours later. There is something playful in this instability. I observe this alternation between discomfort and renewed energy, I accept it. It's even what makes the experience rich.

At one point, my companion had to give up, due to a shoe problem. Time was running out, and we decided to stop at the Dôme des Écrins, without pushing on to La Barre. A simple, reasonable choice. The mountain sometimes imposes its conditions, and you have to know how to listen to them. Giving up that day meant remaining faithful to the spirit of this climb: lucid, humble, fully lived.

Stay a beginner

The return home gave way to profound fatigue, both physical and mental. Two days of recovery weren't too many. After the intensity, the altitude, the effort, comes a form of decompression. You have to digest what you've just experienced. But beyond exhaustion, satisfaction dominates. And already, the desire to set off again is growing. I gained a deeper understanding of myself: I discovered my ability to sustain very long efforts. Usually, my outings last between two and four hours. This time, it was more than ten. Observing my limits, understanding my endurance mechanisms is a valuable learning experience. Finally, this crossing reinforced my deep conviction: I want to remain a beginner. Even with experience, even after demanding races, I don't consider myself an accomplished mountaineer. I don't master everything, and I want to maintain this posture of humility. Being a beginner means remaining curious, attentive, and respectful, and it's a state I want to cultivate. When I came home and hung up my bike, one thing crossed my mind: it's crazy to have reached this summit by simply leaving my home. This thought sums it all up: giving meaning to the path, living the journey rather than aiming for a summit, and remaining small in the face of immensity. The true journey is the one that transforms our view of the world.

Inner Distance is a series that documents these journeys, both physical and mental, where each step acts as a revelation. It brings out new thoughts, questions established benchmarks, and invites us to cross thresholds we thought unattainable.

A story by Johann Baujard, illustrated by Simon Gerard.